STEVE ALBINI

Essere un aeroplano

di Valentina Zona

C’è un’intera generazione che è cresciuta ascoltando una manciata di dischi letteralmente iconici, accomunati da un sound abrasivo, violento ed urgente che col tempo è diventato una cifra stilistica e un marchio di fabbrica: quel sacro sigillo sonico, espressivo ed estetico è la produzione di Steve Albini.

Classe 1962, origini torinesi, nasce in California e cresce nel Montana. Studia giornalismo a Evanston, Illinois, e si trasferisce a Chicago, dove nei primissimi anni ’80 è protagonista della scena hardcore punk, e poi di quella post hardcore, alla cui nascita e al cui sviluppo dà un contributo fondamentale. Milita in diverse formazioni musicali sin dall’adolescenza, fonda band di culto come i Big Black, i Rapemane gli Shellac, ma è in qualità di produttore (o, come lui preferisce dire, di sound engineer) che lascia un solco indelebile nella storia della musica indipendente: In Utero dei Nirvana, Surfer Rosa dei Pixies, Rid of Medi PJ Harvey, Pod dei Breeders, Goat dei Jesus Lizard (come anche Pure, LiareDown), Times of Grace dei Neurosis, Ocean Songs dei Dirty Three, sono solo alcuni dei titoli straordinari che portano la sua firma.

Com’è noto, Albini non riceve alcuna royalty dalle migliaia di album prodotti, avendo dichiarato che il suo lavoro consiste unicamente nell’incidere musica secondo i desideri delle band, e che pagare un producer come se avesse contribuito artisticamente a un disco non è etico: “Non voglio e non vorrò mai dei diritti sui dischi che registro. Credo che pagare con i diritti d’autore chi si occupa della registrazione di un disco sia indifendibile. Il gruppo scrive le canzoni, e le suona. I fan comprano gli album. Ed è la band a essere responsabile di un ottimo disco o di un disco orribile. I diritti d’autore sono dei gruppi. Io voglio essere pagato come un idraulico. Faccio il mio lavoro, e vengo pagato per quello che vale“.

Assieme a Bob Westone Todd Trainer, ha inscritto una parabola lunga ventisette anni, costellata di soli sei dischi (l’ultimo uscito a giugno), in cui ha condensato minimalismo noise, liriche laceranti, scompostezze progressive e brutalismi post hardcore.

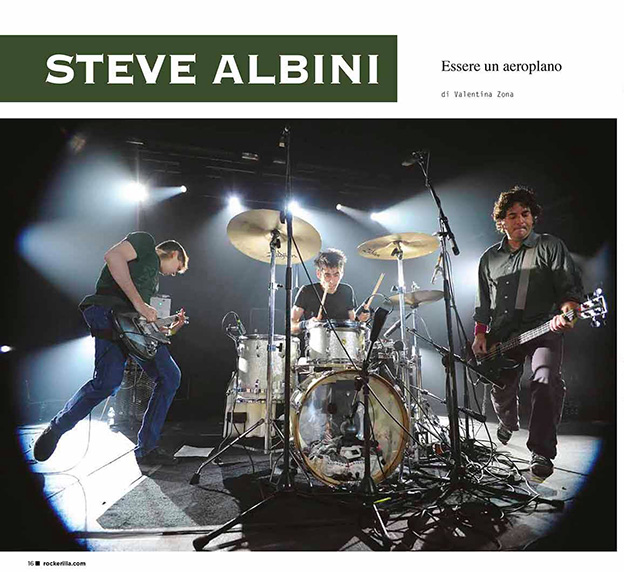

Lo incontriamo nella hall del Princess Hotel di Barcellona alla vigilia dell’esibizione numero tredici dei suoi Shellac al Primavera Sound. Dopo un rapido scambio di SMS, ci viene incontro con un berretto di lana e una felpa con un gattino, c’invita a salire in una zona tranquilla, per chiacchierare con calma, facendoci strada con un fare serafico, modi pacati e uno sguardo mite: ci colpisce la netta spaccatura tra la versione immaginata e quella concreta di questo cervello-prodigio della musica underground. Lo vedremo completamente diverso sul palco, il giorno dopo, mentre blandisce il pubblico, lo istiga e lo ipnotizza.

Abbiamo perso il conto delle volte in cui, con i tuoi Shellac, sei stato al Primavera Sound. Da spettatore, qual è stata, secondo te, l’edizione più gloriosa in assoluto?

Credo che siamo stati qui almeno 115-116 volte, qualcosa del genere. Il Primavera Sound, anno dopo anno, è diventato sempre più grandioso: ogni notte qui è un intero festival. Incomparabile a qualunque altro festival abbia visto nella mia vita. Qui ho assistito a delle cose straordinarie: c’è stato John Cale che ha eseguito una versione da brivido di Paris 1919, Neil Young ha suonato per qualcosa come tre ore, è stato un momento di musica purissima. Ho ricordi meravigliosi legati a questo posto, ma non saprei dirti esattamente quale sia stata la mia edizione preferita o che anno fosse. D’altronde sono un uomo molto vecchio (Noi ridiamo, lui no).

Cosa pensi di questa edizione così trasversale? Abbiamo sentito un po’ di critiche alla line-up di quest’anno che, secondo alcuni, avrebbe dato troppo spazio a generi emergenti anche diversissimi.

Ci sono sempre stati tanti generi differenti: il punto non è cosa viene proposto, ma la qualità di quello che viene offerto al pubblico. È vero, puoi trovarci l’heavy metal, ma non sarà “generico” heavy metal, sarà heavy metal eccezionale. Non troverai semplicemente “dance” music, ma le più alte forme della dance music. Il punto è questo: non è importante la coerenza stilistica ma la qualità con cui è curato il progetto.

È il tuo festival preferito?

Lo è, decisamente. Il modo in cui è organizzato, il modo in cui puoi spostarti da un posto all’altro, l’ambiente amichevole e sicuro, il modo in cui le band sono trattate, il modo in cui il pubblico è trattato. Persino aspetti apparentemente marginali denotano cura e attenzione, come il cibo, che qui ha un’offerta vastissima e costa più che ragionevolmente. Altri festival sono puro sfruttamento, mentre il Primavera Sound è una vera e propria community (Nella critica ai festival che sono “pure exploitation” si riferiva probabilmente anche al Lollapalooza, a cui ha indirizzato in passato critiche ferocissime, NdA).

Siamo ansiosi di ascoltare il nuovo lavoro degli Shellac (Il disco, uscito il 14 giugno su Touch & Go, s’intitola The End of The Radio, e contiene Peel Sessions mai pubblicate prima, registrate dalla band negli studi della BBC nel 1994 e nel 2004, NdA). Hai anche annunciato che in futuro ci saranno nuovi materiali. Significa che state lavorando su nuovi brani?

Lavoriamo sempre su nuovi materiali ma lo facciamo molto lentamente. Quello che in una band normale succede in un mese o due, per noi necessita di un anno o due, perché noi ci dedichiamo al gruppo nei ritagli di tempo, nelle fughe dalla nostra “vita normale”. Io ho un business da portare avanti, sono sempre incasinatissimo, ho veramente poco tempo libero, e quel poco tempo libero che ho, cerco di dedicarlo alla band. Bob ha anche lui uno studio di registrazione, Todd insegna, e in più abitiamo in città diverse, per cui dobbiamo organizzare meticolosamente le nostre agende. Possiamo non vederci per sei mesi, e poi avere disposizione solo tre giorni, e magari poi non ci vediamo per altri tre mesi, e poi abbiamo di nuovo qualche giorno. Per cui la nostra linea del tempo è molto lunga e molto lenta: siamo come un elefante centenario, che, pur camminando lentamente, può percorrere un’intera foresta. Cammina lentamente perché sa di avere tempo. O come lo squalo della Groenlandia, che può vivere fino a quattrocento anni (Questo è stato per noi il momento Superquark, perché non sapevamo nulla di questa specie: ci siamo informati e in effetti esiste, si chiama Somniosus microcephalus e secondo gli scienziati cresce così lentamente da poter raggiungere i quattrocento anni. Il segreto della sua longevità dipenderebbe proprio dalla maturità ritardata, che però non gli impedisce di raggiungere misure imponenti: gli esemplari più grandi possono superare i sette metri di lunghezza e i mille chili di peso, NdA).

Sono molto curiosa del tuo doppio ruolo nella storia della musica: sei contemporaneamente un grande musicista e un produttore iconico. In quale ruolo ti identifichi meglio?

Ho avuto delle band fin da quando ero un adolescente. Il mio rapporto principale con la musica è da appassionato: suonare in un gruppo è una sorta di estensione dell’essere un fan, è essere parte della musica, è partecipare. Essere un ingegnere del suono è il mio lavoro, è quello che faccio per vivere, è la mia professione. Sul mio passaporto c’è scritto questo: è questo che mi identifica quando vado in giro per il mondo. Non mi considero un musicista professionista.

Come decidi di produrre o meno un artista?

Cerco il più possibile di non dire di no. Se qualcuno mi cerca per produrre la sua musica, e io ne percepisco la genuinità, cerco sempre di dire di sì. Il vero problema è che sono sempre impegnato: ho l’agenda perennemente full. È quindi più probabile che dica di no perché semplicemente non ho tempo. Non sono selettivo: non decido aprioristicamente di lavorare solo con le band “fighe”. Sono stato fortunato perché mi hanno cercato band fantastiche, e in quel momento ero libero ed ho potuto lavorare con loro e fare bei dischi. Ma attenzione: non è il mio design, lo chiamerei piuttosto “luck of the draw”, una lotteria. Ho risposto alle telefonate giuste, tutto qui.

Quindi astrattamente saresti disposto a produrre qualunque genere musicale?

C’è una selezione automatica: chi mi cerca ha sentito i miei lavori e presumibilmente cerca un certo tipo di suono. Non sono io a fare la selezione e non ho quel tipo di paletti: per me è business, ho cinque persone che lavorano con me, devo mandare avanti l’azienda (i mitici studi Electrical Audio di Chicago, NdA). Per cui non credo di essere nella posizione di rifiutare un lavoro. L’ho fatto pochissime volte, forse due o tre in 30 anni, e per motivi veramente molto specifici. In generale una band non deve impressionarmi: se posso, ci lavoro e basta.

Hai studiato per diventare ingegnere del suono?

Non in senso accademico, sono stato un autodidatta. Ho letto tutti i libri e le riviste di settore, ho imparato da altri ingegneri che erano dei veri e propri geni.

Alcuni mesi fa eri a Verona con gli amici di Sound By Side, tra cui Giulio Favero e Nicola Tranquillo. Era una masterclass di sound engineering, la prima in assoluto che hai fatto in Italia, che ha visto protagonisti gli Uzeda alle prese con la registrazione del loro nuovo disco (Quocumque jeceris stabit). Com’è stata quell’esperienza, e com’è il rapporto con gli Uzeda?

È stata un’esperienza molto positiva, che mi ha fatto ritrovare degli amici di vecchia data, gli Uzeda. Mi contattarono la prima volta nel 1992-1993, chiedendomi di registrare il loro disco. Volai a Catania e facemmo l’album lì (era Waters, NdA). Siamo rimasti molto amici, abbiamo suonato assieme in tour, sono un loro grande fan: hanno sviluppato uno stile straordinariamente distintivo, amo anche il modo in cui si relazionano tra di loro e si rispettano. Gli Uzeda sono un modello. Se mi chiedessero qual è il “miglior tipo di band” io risponderei “il tipo di band che sono loro”.

Il tuo album preferito di sempre?

Probabilmente Fun Housedegli Stooges.Ha un suono perfetto, la musica è potente, c’è dentro un’urgenza, un’immediatezza espressiva, è come assistere a un’esibizione dal vivo, ti fa desiderare di essere lì, di essere un loro amico. È completamente affascinante. Ho lavorato con loro dopo la reunion (era The Weirdness, 2007, NdA), è stato uno dei momenti più alti della mia vita: hai presente trascorrere un mese intero con gli Stooges, ogni giorno? È stato fantastico: un sogno divenuto realtà.

Il tuo album preferito tra quelli che hai prodotto?

Non ne ho uno in particolare. Però forse potrei dirti Nina Nastasia, The Blackened Air (del 2002, NdA), perché Nina è una cara amica, da un po’ non si dedica alla musica ma magari ritornerà. È speciale per me, per il suo approccio unico alla musica, per i musicisti che la circondavano in quel disco, perché è talentuosa e perché ogni traccia di quell’album ha dentro una storia.

Il mio preferito è Rid of Me.

Quel disco è buonissimo, quella band era pazzesca. Siamo andati molto d’accordo, è stato un processo velocissimo: 10-12 giorni. Ricordo di essere rimasto tutto il tempo impressionato dalle capacità di Polly Jean. Una chitarrista fantastica, capace di scrivere brani personalissimi, con uno stile vocale unico, una teatralità spiccata. La sua musica sembra semplice, ma le dinamiche sono molto più complicate: il modo in cui usa i tempi è veramente prodigioso.

Parlaci del live di domani. Eseguirete nuovi brani?

Stiamo suonando 4-5 pezzi relativamente nuovi (nuovi perché “unrealesed”, NdA). È da venticinque anni che facciamo così: scriviamo pezzi nuovi e quando riteniamo che siano pronti li eseguiamo dal vivo. Magari li registriamo dopo tre o quattro anni, ma voi nel frattempo li avrete già sentiti da qualche parte. Magari qui al Primavera.

Dopo le foto di rito, a cui si presta con paziente generosità, lo vediamo allontanarsi con la sua aria quasi dimessa, con la sua normalità disarmante, sfoggiata con la più assoluta naturalezza. Tempo fa avevo letto un’intervista intitolata: “Seriously, Steve Albini is a very nice guy”. Non possiamo che sottoscrivere: l’impressione che ci portiamo via da questo incontro, è quella di un uomo straordinariamente concreto e umile. Talmente concreto e umile da restare coi piedi per terra nonostante sia riuscito, per sua stessa ammissione, a diventare esattamente ciò che avrebbe voluto essere da quando aveva dodici anni, cosa che peraltro non deve essere sempre facile da gestire. Ci colpirà, il giorno successivo, un momento particolare del live, in cui dal palco gli sentiremo recitare uno dei suoi haiku assordanti. Prima dell’inizio di Wingwalker, ripete “I am a plane. It’s kinda poison being a plane”. Lo interpretiamo come un suo personale manifesto esistenziale: essere un aeroplano significa portare sé stessi dove si vuole andare. Significa essere il vettore dei propri scopi, di quello in cui si crede. Significa che una volta che diventi tu l’aeroplano, non c’è più niente e nessuno che ti trasporterà meglio di te stesso. Significa che a quel punto ti assumi una responsabilità pesante: sei tu a decidere la direzione, mentre guardi il mondo dall’alto, e impedisci a chiunque altro di prendere il comando. E in tutto ciò deve esserci immensa liberazione, ma anche immensa fatica, che richiede un esercizio quotidiano di disciplina, realismo e autenticità:

“And a plane becomes a metaphor for my life, and as I suffer for it like I’m

insane (…) so she suffers under the weight of my plane… You

know? It’s my art! When I disguise my body in the shape of a plane…”